みん

みん

サワ

サワ

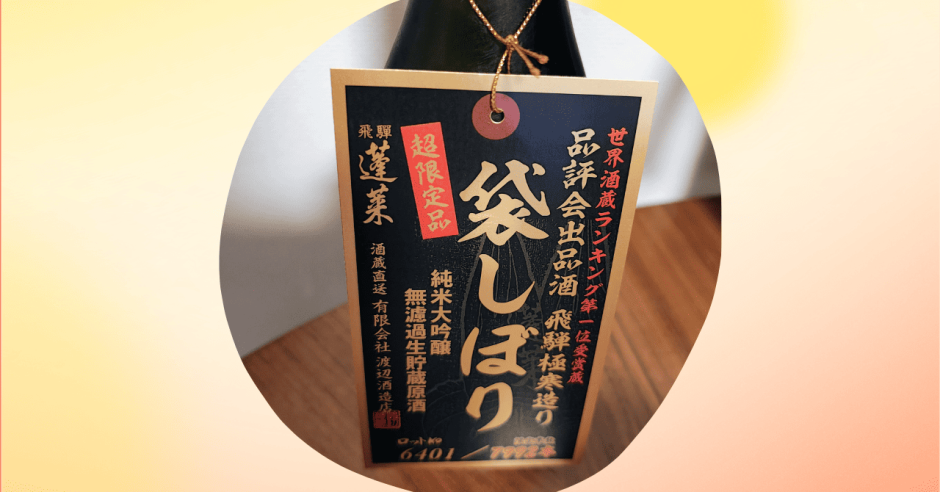

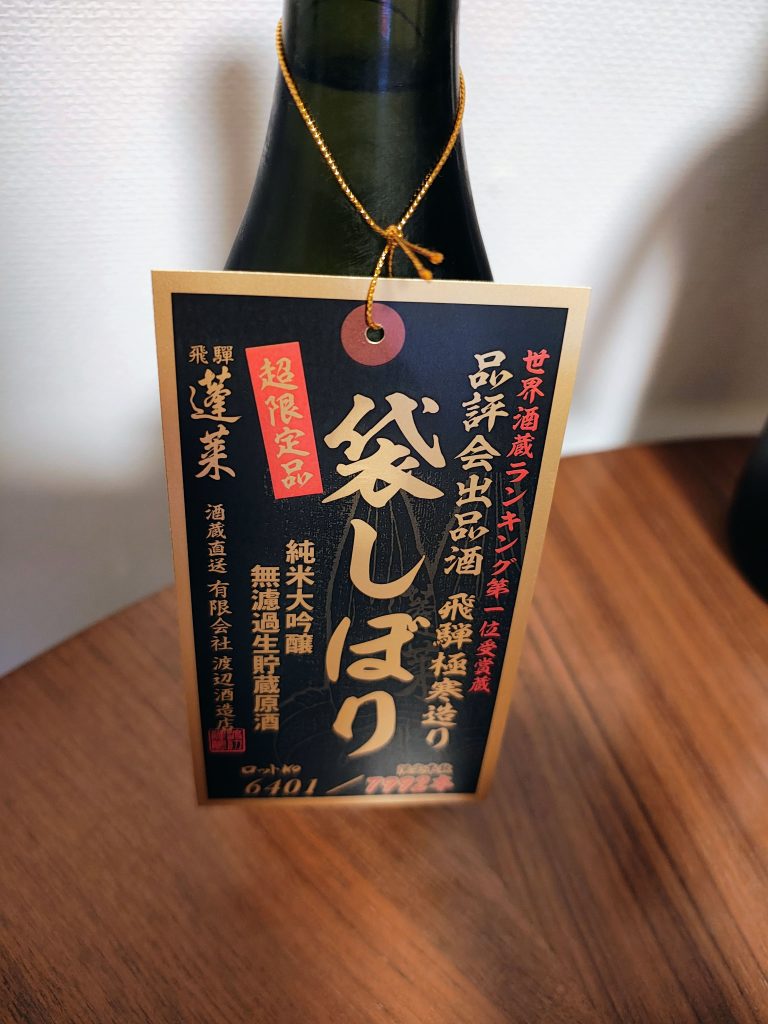

袋しぼり 純米大吟醸 無濾過生貯蔵原酒を手に入れた

近所のスーパーが正月仕様で盛り上がっている頃、大々的に売り出されていて目についた日本酒です。超限定品と書かれた「袋しぼり 純米大吟醸 無濾過生貯蔵原酒」。

袋しぼり(品評会出品酒 飛騨極寒造り)

「情報量エグくない?製法の要約聞かされてるけども」と思いながらも、結局はロットナンバーが降られた『超限定品』の文言が決め手で購入しました。我ながらミーハーだと思います。

酒蔵は岐阜県飛騨市の「渡辺酒造店」。こちらは様々なコンクールにお酒を出品しており、世界一の受賞数を誇る酒蔵なんだそうです。その数なんと56冠。箔が付くというか、箔まみれです。すごい。

日本酒の無濾過って?甘酒みたいに白濁してるの?

日本酒で「無濾過」と聞くと、甘酒やどぶろくのように白く濁ったイメージを持たれるかもしれません。しかし、実際は基本的に「透明」です。

「え、じゃあ濾過してるんじゃないの?」と思われる方のために、一般的な日本酒作りの工程をざっくりと以下にまとめてみます。

- 米を精米して蒸らす。

- 酵母をかけて発酵させる。

- 発酵したら「もろみ」の完成。

- もろみを絞って、「酒」と「酒粕」に分ける(上槽)。

- 酒を濾過する。←無濾過ではカット

- 火入れをする。

- 貯蔵する。

- 水を加えてアルコール度数を14度くらいに調整する。

- もう一度、濾過する。←無濾過ではカット

- もう一度、火入れをする。

- 瓶詰めして完成。

4の「上槽(じょうそう)」と呼ばれるしぼりの工程で、濁りの元となる酒粕は取り除かれます。なので5と9の工程がカットされる無濾過日本酒も、色は透明と言うわけです。

しかし、同じ透明でも無濾過だと味が大きく異なります。印象としては「超芳醇」と言う感じ。キレのある辛口日本酒とは対照的で、日本酒のうま味が甘味とともに口いっぱいに広がるのが特徴的だと思っています。

袋しぼりって?

本品にでかでかと表記されている「袋しぼり」。なんだか特別な製法な気がしますよね。これは、上槽と呼ばれる工程での「絞り方」の1つです。

- 自動圧搾機

- 遠心分離機

- 袋しぼり ←本品はコレ

- 袋吊り

自動圧搾機と遠心分離機は機械で絞ります。特に自動圧搾機は自動化に優れているため、大量生産・品質安定と言えばこれだそうです。

対して、袋しぼりや袋吊りは伝統的な手作業。大量生産には向いておらず、上等な日本酒に使われる手法だそうです。こう聞くだけで、袋しぼりをより美味しく飲める気がします。

生貯蔵って、生酒や生詰めとは違うの?

本品は「生貯蔵」とも書かれたお酒。「生貯蔵」や「生酒」、さらには「生詰め」なんて言うのも目にします。もう、ややこしくってしょうがねぇ。

ここでスッキリさせておきましょう。先ほどの工程に当てはめてみるとこんな感じ。

- 米を精米して蒸らす。

- 酵母をかけて発酵させる。

- 発酵したら「もろみ」の完成。

- もろみを絞って、「酒」と「酒粕」に分ける(上槽)。

- 酒を濾過する。

- 火入れをする。←生酒と生貯蔵ではカット

- 貯蔵する。

- 水を加えてアルコール度数を14度くらいに調整する。

- もう一度、濾過する。

- もう一度、火入れをする。←生酒と生詰めではカット

- 瓶詰めして完成。

生酒は、その名の通り1度も火入れをしないです。生酒特有の味わいがあります。加熱処理が行われず発酵が止まらないため、常に要冷蔵なうえ品質変化していってしまうのが特徴です。

生詰めは、濾過した酒を貯蔵する前に1度火入れをします。その後の瓶詰め直前の火入れの工程をカット。だから生詰め。

本品の製法である生貯蔵は、濾過した酒を火入れせずに貯蔵します。だから生貯蔵。瓶詰め直前で1度火入れをします。

生詰めや生貯蔵は、生酒特有の味わいを何とか残しながら、品質変化の速度を遅らせることができます。はい、これでスッキリしましたね。

原酒って度数強い?

よく「原酒は強いから気をつけなきゃね」なんて聞いたりします。筆者としては、原酒を飲むタイミングですでに散々酔っぱらっているタイミングが多く、真面目に考えたことはありませんでした。本当に原酒のアルコール度数は高いのでしょうか?

それを考えるには、そもそも原酒と言うのが何なのかを知ればよいと思います。またまた工程リストで見てみます。

- 米を精米して蒸らす。

- 酵母をかけて発酵させる。

- 発酵したら「もろみ」の完成。

- もろみを絞って、「酒」と「酒粕」に分ける(上槽)。

- 酒を濾過する。

- 火入れをする。

- 貯蔵する。

- 水を加えてアルコール度数を14度くらいに調整する。←原酒ではカット

- もう一度、濾過する。

- もう一度、火入れをする。

- 瓶詰めして完成。

原酒では、8の加水調整がありません。そのためアルコール度数は20度近いまま。なので日本酒本来の力強さをビンビンに感じることができます。もはや氷を入れてロックで飲んでしまうと旨いとまで言われたりします。

袋しぼり(品評会出品酒 飛騨極寒造り)の製法まとめ

ここまで、「無濾過」「袋しぼり」「生貯蔵」「原酒」という、本品の特徴を1つずつ紹介してきました。書いていて「特徴多すぎだろ」と匙を投げたくなるほどでした。ここで一旦、1つの工程リストに全てまとめておきたいと思います。

- 米を精米して蒸らす。

- 酵母をかけて発酵させる。

- 発酵したら「もろみ」の完成。

- もろみを絞って、「酒」と「酒粕」に分ける(上槽)。←袋しぼり

- 酒を濾過する。←本品は無濾過なのでカット

- 火入れをする。←本品は生貯蔵なのでカット

- 貯蔵する。

- 水を加えてアルコール度数を14度くらいに調整する。←原酒ではカット

- もう一度、濾過する。←本品は無濾過なのでカット

- もう一度、火入れをする。

- 瓶詰めして完成。

すごいカットしてますね。「むしろ手抜いてるんか?」などとは決して考えてはいけません。この最小工程で品質を安定させつつ、生酒の様な味わいと原酒の力強さを出しているのですから。しかも『超限定』。ありがたくいただきましょう。

袋しぼりの価格と味

価格は「2,000円」程度でした。これまで書いてきた通り、手間のかかる袋しぼりなうえ、純米大吟醸でこの価格は何だかお得な気がしています。

味はというと、「甘味もコクも度数も、とにかくぜんぶ力強い」と言った感じです。飲んだ瞬間、ちょっと笑けてきます。おそらく想像する日本酒の倍は芳醇です。

袋しぼりにはどんな料理があう?

甘味のある芳醇な味わいなので、味の薄い料理だとちょっと物足りなく感じるかもしれません。「サバ」「ホッケ」など脂の乗った魚をシンプルに塩焼きしたものがよく合うかと思います。あるいは「ままかり」のような青魚の甘酢漬けも相性抜群でしょう。

料理しなくてもいいおすすめのおつまみ

本品の様な力強い原酒は、しっかりとした料理と言うよりはちょっとしたおつまみと相性がいいかと思っています。

筆頭はベタですが「イカの塩辛」。続いて「大根、キュウリ、ミョウガ等の味噌漬け」。最後に「ホテイの焼き鳥缶」。この3者のいづれかがあれば、原酒での晩酌の勝ちは確定でしょう。

飲み方のおすすめは?

生貯蔵など、「生」と付く日本酒は「冷やして」飲むのがおすすめです。熱燗にしてしまうと生特有の味わいが薄れ、他の日本酒と大して変わらなくなってしまいます。

そして、本品は原酒でアルコール度数も高め(17度くらい)、超芳醇な味わいなわけですから、氷を入れて「オン・ザ・ロック」で飲んでみるのもおすすめです。

日本酒って保存できる?余ったらどうすればいい?

日本酒は基本的にある程度の保存がききますが、「生」と付くものは別。酵母が完全に死んでおらず常に品質変化が進んでいます。なので冷蔵保存してなるべく早く飲み切りましょう。

もし仮に余ってしまい、どうしても飲み切れないという時は料理酒と言う最終手段もありますが、スイーツとして消費する手もあります。

お好きなバニラアイスに日本酒を垂らしてみると、たまりませんよ。背徳感もマシマシです。

袋しぼりはプレゼントにも最適?

袋しぼりの日本酒は基本的に市場に出回りにくいので、プレゼントには喜ばれると思います。日本酒付きの友人がいる場合には、ぜひ検討してみてください。

まとめ:袋しぼり 純米大吟醸 無濾過生貯蔵原酒はすごかった

原酒自体、普段あまり飲みなれていないタイプなので、本品の力強さには驚きました。皆様もぜひ一度試してみてはいかがでしょうか。

ということで、以上です。

お酒ブログ

お酒ブログ